Dia menyatakan, narasi tunggal tentang korban justru dapat melemahkan efek jera, menciptakan moral hazard, dan memberi ruang aman bagi sindikat untuk terus merekrut tenaga kerja dari Indonesia.

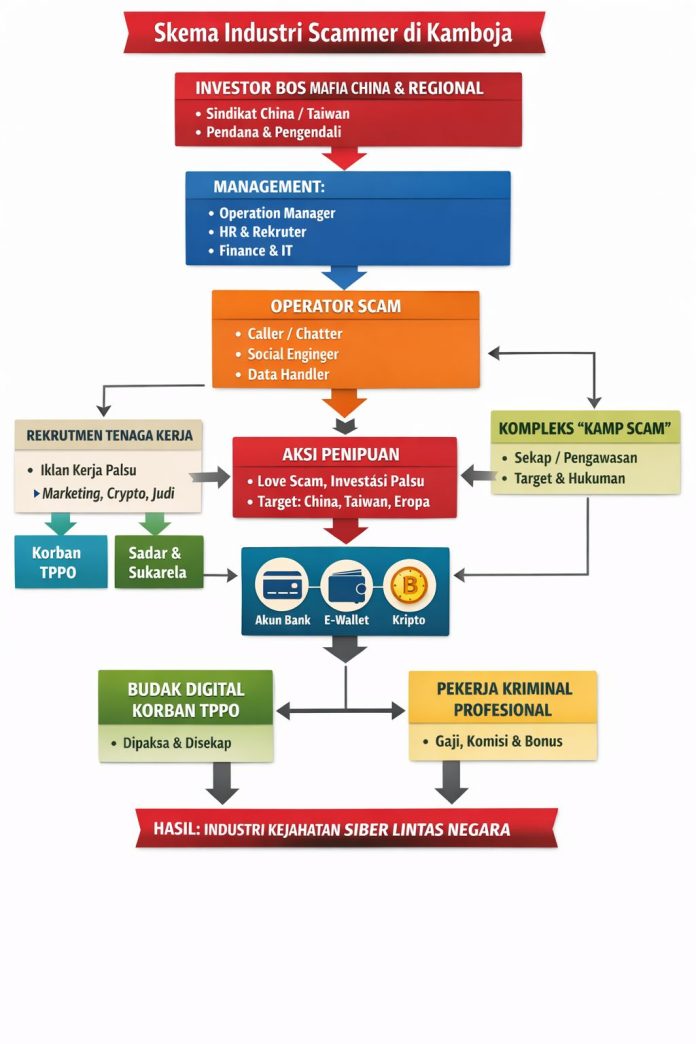

“Untuk membedakan antara korban murni dan pelaku sadar, negara tidak bisa hanya mengandalkan pengakuan atau pendekatan sosial semata. Yang dibutuhkan adalah kombinasi pendekatan forensik digital, analisis perilaku, penelusuran keuangan, dan penegakan hukum berbasis intelijen. Melalui digital forensic profiling, aparat dapat menelusuri jejak komunikasi, skrip penipuan yang digunakan, akses ke panel manajemen korban, kepemilikan dompet kripto atau dompet elektronik, rekaman pelatihan internal, hingga struktur komando yang menunjukkan adanya target, sistem komisi, peringkat performa, serta mekanisme bonus dan hukuman. Temuan-temuan semacam ini merupakan indikator kuat keterlibatan aktif sebagai pelaku, bukan sekadar korban pasif,” paparnya.

Pramata mengatakan, pendekatan ini harus dilengkapi dengan analisis perilaku dan wawancara kognitif oleh penyidik siber dan psikolog forensik. Korban murni umumnya tidak memahami skema besar kejahatan, menunjukkan trauma mendalam, tidak menguasai sistem teknis, dan tidak memiliki akses ke aliran keuangan.

Sebaliknya, lanjutnya, pelaku yang sadar biasanya mampu menjelaskan alur penipuan dari hulu ke hilir, menguasai teknik rekayasa sosial, memahami sistem pembayaran, serta mengetahui mekanisme pencucian uang. Perbedaan ini semakin jelas ketika aliran dana ditelusuri.